『HR/DEI担当者のためのプライドラウンドテーブル』レポート

JAAA DE&I委員会では、2022年の発足時から毎年Pride月間に合わせてイベントを開催してまいりました。

今回は、先日開催したリアルイベントの模様をお届けします。

本イベントは、広告会社の各社内で働くLGBTQ+の当事者を制度や仕組みでサポートされ、ERG(自助コミュニティ)の運営や風土改革にも関わる人事(HR)/DE&I担当者を対象に、これまでDE&I委員会のイベントで伝えてきたLGBTQ+のリアルを自社の制度・風土改革に活かしていただくことを目的に実施いたしました。

開催概要

日 時:2025年6月30日(月)13:30-15:00(90分)

会 場:dentsu Japan 汐留オフィス

対 象:JAAA会員社の人事(HR)/DE&I担当者

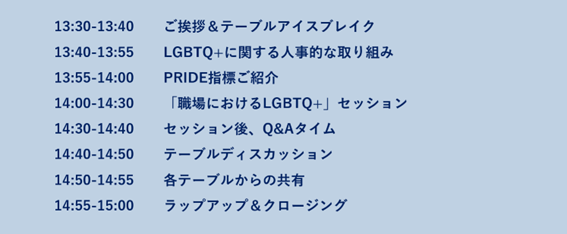

タイムテーブル

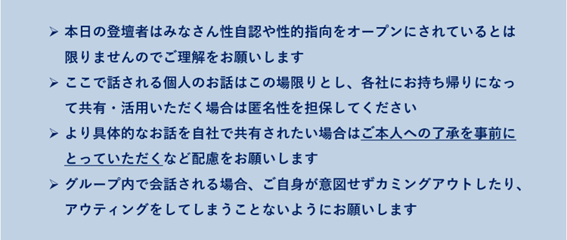

参加者に提示された「大事なお願い」

登壇者のなかにはカミングアウトしていない当事者も含まれていたため、参加者も含めて全員がフラットにお互いをニックネームで呼び合うといユニークな形でイベントがスタートしました。

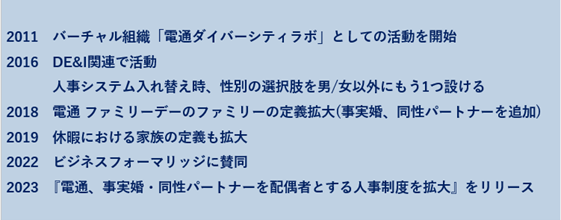

はじめに電通コーポレートワン・人事サービスオフィスより「LGBTQ+に関する人事的取り組み」について紹介されました。

同社グループでは、このような形でDE&Iに関する取り組みを進め、「よい取り組みであれば積極的に自社の取り組みを開示することが、社会的に責任を負う企業として必要だと考えた」と言います。

電通グループ|DE&Iに関する取り組み

また、トランスジェンダー当事者から在職しながら性別移行を行うことへの相談受け、入社時に社に登録されている性別と、性別移行した後の性別のギャップを埋めるため、社内の登録氏名・社員証等の写真・登録する性別を変更可能としたそうです。

トランスジェンダーの方の氏名変更というのは、姓名のうち「名」の変更を意味します。入籍した従業員が「姓」を変更することは、よく行われていますが、「名」を変更するに当たっては、人事局内でも改めて検討した上で、決定したとのこと。その結果、相談者の家庭裁判所での戸籍氏名の変更手続きにもつながったと言います。これは、社内での新氏名の使用実績を受けて裁判所が判断したものと考えられ、このような事例に一つひとつ対応できるのも人事だからこそだとおっしゃっていました。

これ以外にも、フロアのオールジェンダートイレ導入をはじめ、総務部や他部署とも連携しながら制度変更を進めているそうです。

この場では、国内電通グループ各社の取組の他にも、work with Prideという団体が策定している職場におけるLGBTQへの取組みの評価指標「PRIDE指標」についても紹介されました。続いて行われたトークセッションでは、複数の広告会社で働くLGBTQ+当事者5名を「プライドファシリテーター」と称して、参加者に当事者のリアルな声を様々な角度から伺いました。この5名はトランスジェンダー、同性愛者いずれも含まれる構成でした。プライドファシリテーターからは、自身や周囲の当事者のエピソードが語られました。

Q1.自身の性自認・性的指向をオープンにしていない人もいる(「クローゼット」という)。その一方で、企業ではLGBTQ+に向けた制度整備を行っても利用者が出てこないと成果を示しづらい。クローゼットの方々の気持ちとは?

…多くの人は受け入れてくれると想像しているが、一部の人がこちらが望まない形での噂をして話がどう広がるか分からない怖さがある。

…特定の人にだけ話したつもりが、アウティング(本人の同意を得ず第三者に暴露すること)されてしまうこともあり、その範囲をコントロールできなくなることが不安。

…過去に自身がストレート(シスジェンダーであり異性愛者)だと受け取れるようなエピソードを語ったので、話の整合性が取れないためにカミングアウトできないケースもある。

…LGB(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル)はカミングアウトしない選択を取ることもできるが、T(トランスジェンダー)は性別移行の過程で見た目の変化があるので、カミングアウトせざるを得ない。

…会社にLGBTQ+向けの制度がないから、カミングアウトする必要を感じない。

…カミングアウトした後、相手に気を遣われたくない。フラットに仕事がしたい。

…キャリアへの影響が出るのではと心配。上司から「扱い方が分からない」と思われるくらいなら隠した方が良いのでは、と考えるケースもある。

※家族や元パートナーへ配慮してクローゼットでいるケースもある。

Q2.セクシュアリティは仕事にどう影響するのか?

…例えばトランスジェンダーの場合、性自認については個人差がある。生まれの性が不一致な状態が耐えられない人も、そうでない人もいる。自分は途中まで後者だったが、「(残りの人生までずっと)このままではいたくない」と強く思ったタイミングがあり、変わる決断をした。カミングアウトした後、しばらく職場がざわついたが、翌週の役員会で社長がひと言「温かく見守ってやろう」と言ったことで静まった。会社のサポートを得られたことが大きかった。

…自社の家族向け制度でファミリー〇〇と題されるものがあったが、このファミリーの定義が拡大されたことを部会で情報共有された当時、自分や同性のパートナーが対象になったことは、涙が出るほど嬉しかった。しかし、その当時はまだ会社ではカミングアウトする前だったので、周囲にばれないようにと平静を装っていた。ただ、心の中ではすごく嬉しかったし、人事に感謝した。LGBTQ+の領域は、制度利用の申請をすることが、イコール、カミングアウトになるので、カミングアウトのハードルが高い現在の日本においては、なかなか利用者数などの数字には現れにくいのが事実。人事の方にはそのことを念頭に置いて、めげずに頑張ってほしい。

Q3.時間外の誘いがあったとき、どうしているのか?

…理由をつけて断ることもある。行くと1人ずつ恋愛トークをする流れになり、話せない自分を責めた。すごく苦しい思いをしていることを知ってほしい。

…徹底的に誘いをスルーして切り抜けた。「興味がない」としていた。

…時間外も広告業界は特にプランニング・ターゲティングの企画会議の際に、自身のプライベートの話をさらけ出さないといけない場面が少なくない。例えば、女性あるいは男性としての一般的な回答を求められたり、週末の過ごし方、恋人がいるかや結婚しているか否かなど。バレないようにと嘘をつくなど、1日の中で気を張っている時間が長い。

…カミングアウトしていない当事者の立場をPCに例えると、すごく重い常駐ソフトが入っている(会話の方向が自分に向けられたときにメモリを瞬間的に90%使う)イメージ。今はカミングアウトしたことによってありのままで仕事をしやすくなったため、そのソフトがアンインストールされ、本来持っているパフォーマンスも発揮しやすくなった。

Q4.会社が当事者をサポートする意思を示したら、どこから着手してほしい?

…自分たちのような存在は透明化され、世間では存在しないものだと思われているように感じる。会社で制度作りに取り組んでもらえると、自分たちを見てもらえていると感じられて嬉しい。

…気を遣われたくないので、まずは当事者への対応の仕方を啓発することから始めてほしい。社内、業界だけでなく、世間も変わってくれればと思う。次に制度を変更してほしい。

Q5.自社の変化をどう見ているか?

…ビジネス誌で所属会社グループ社のLGBTQ+に関する活動が紹介されていたのを知ったことをきっかけにカミングアウトした。インタビューを受けていた社員に話を聞きに行き、このような取り組みをしている会社なのだから、カミングアウトしてもクビになることはないと安心した。この出来事がなければ、カミングアウトしていなかったかもしれない。

Q6.社内の状況含め、当事者として考えていることがあれば教えてください

…制度がなければ、自分はカミングアウトしてない。自治体の制度施行と同時期に所属会社の新制度も全社に周知され、それを受けて会社にもパートナーがいることを登録し、周囲にもカミングアウトした。それは自分にとってとても大きなことだった。

…社内に自分の他にも当事者がいる、サポートしてくれるアライ(LGBTQ+などの性的マイノリティを理解し、支援する立場の人)がいるとわかると、「居場所がある」という感覚になる。私が所属する所属会社にはERGのような公式のグループはないが、非公式のコミュニティができつつある。みんなの居場所になればと思う。

…「自社には当事者がいない」という声は今も多いが、調査によると当事者層の割合は9.7%(2023年)。約10人に1人という規模を考えた時、自分たちには何ができるかを考えてもらえたらと思う。

…所属会社のグループ内には、グループ横断のコミュニティがある。「コミュニティの中だけなら話せるかも」という人もいる。啓発に加えて、トップからのメッセージも必要。人事の方はできるところから取り組んでほしい。

…仲間がいると心が楽になる人がいる一方で、仲間がいてもオープンにしづらい人もいる。そんな人たちのためにも人事・DE&I担当の方には社内で動いていただけたらと思う。

…東京2020夏季オリンピックでは、LGBTQ+であることを公表した選手が182人と過去最多だったが、その中に日本人はいなかった。しかし、日本には当事者がいないのではなく「透明化されている」のが現実。特にトランスジェンダーはLGBTQ+の中でも少ない。カミングアウトを強制するのではなく、しやすい社会にすることで、生きやすくなるのは間違いない。社会の一翼を担う企業が動いてもらえたらと思う。

プライドファシリテーターからの率直な声を受け、参加者からはこのような感想が寄せられました。

参加者の声

—自分ゴト化しづらかったので、話が聞けて良かった。

—社内の制度を考える上で、これまで当事者の話を聞けてなかった。どこまで/どれほど制度作りを進めていくかについて、スモールスタートでいいということが見える良い機会になった。

—制度(ハード面)の話もあるが、根深いのは意識(ソフト面)の話。

プランニング業務では、プライベートが発想の種にもなる中で、LGBTQ+当事者を含む多様な視点が発想に活きるといい。難しい話と思いつつ、可能性を感じた。

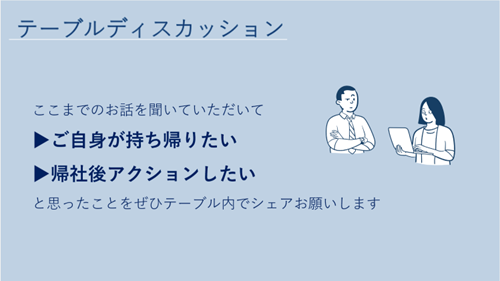

また、噂話が好きな業界柄、そういった環境も当事者側で負担になっているのではないだろうか。イベントではこの後、プライドファシリテーターと参加者が少人数のグループでテーブルディスカッションを行っています。ディスカッションテーマはこちらの通りです。

会場で提示されたディスカッションテーマ

ディスカッションの内容は、グループの代表者から参加者全体に共有されました。

グループA(役員)

今年からコーポレート部門の役員になった。事業部門にいた時に、積極的にLGBTQ+に関する事項に関与していたかというと、そんなことはなかった。そのことは反省しているし、現場を見てきた経験から、啓発の難しさも感じる。

最近では、家族が対象の福利厚生で、「家族」の範囲を拡大した。

カミングアウトはハードルが高いと感じる人もいる。何があれば下がるか。部署内で影響力のある方、部署や社内の空気を変える鍵となる象徴的な方の存在が社内改革のハードルを下げていくのではないかと思う。

グループB(人事労務担当者)

持ち帰りたいこと。透明化されている、は大きなキーワード。

「家族」の範囲拡大の出し方をどうするかについて、「ファミリー拡大」とするより「同性パートナーも加える」とはっきり言葉を入れて、社として透明化しない意思表明をする必要がある。

グループC(人事労務担当者)

制度の利用者数(実数)が伸びないのは辛いが、当事者の方からお話を伺って制度が安心材料になるというリアルな話が印象に残った。制度は当事者の皆さんに届いていて、使うかどうかは本人次第という話もした。

賃金や労働環境、福利厚生などの条件が同じ会社があった時、よりLGBTQ+、DE&Iに関する制度が整っている会社は、みんなに優しい会社として、社会の中でもプライオリティーが高くなると思う。実数が伸びなくても制度を整備することが大事だと感じた。当事者の人数は10人に1人いる計算になるものの、オープンにしているかどうかは会社や周囲の環境、個人の意思によって様々です。身近にアライがいれば話は変わってくると思いますが、自分をオープンにすることのリスク(アウティングや想定外の事態)とリターン(共感・安堵)を天秤にかけた時、なかなかはじめの一歩を踏み出すことが難しくなることは想像に難くありません。これはLGBTQ+に限った話ではなく、誰もがそれぞれ抱える悩み・課題・ハンディキャップに置き換えて考えることもできます。

そして、LGBTQ+の実情は、その頭文字の多さが示す通り実に多様で、向き合うテーマがある程度共通だったとしても、向き合い方がそれぞれ異なることも、前述の「誰もがそれぞれ抱える悩み・課題・ハンディキャップ」のように捉え、想像できます。

誰かの悩みに想像を巡らせ、考え、小さく行動を始めることから、誰もが働きやすく暮らしやすい世の中づくりにつながるのでは、と感じるイベントとなりました。

DE&I委員会は、今後も様々な角度から、DE&Iに関する活動を行い、発信していきます。

ニュースリリース|電通、事実婚・同性パートナーを配偶者とする人事制度を拡大(2023年12月26日)

JAAA|DE&I委員会 (こちらから各種イベントレポート等をご覧いただけます)