『広告業界、LGBTQ+のリアル~当事者がいない職場はない。皆さんに知っておいてほしいこと~』レポート

JAAA DE&I委員会では、2022年の発足時から毎年Pride月間に合わせてイベントを開催してまいりました。

今回は2024年7月10日に開催した特別オンラインセッションの事後レポートをお届けします。

本イベントは、DE&I委員会でディスカッションをした際に、”自社で当事者の顔が見えない”悩みを共有いただくことがありました。

そこで、広告業界のHR部門/DEI推進担当者のみなさまと一緒にLGBTQ+(性的マイノリティ)当事者の生きやすさ・働きやすさを考えるセッションを実施しました。

広告会社で働く当事者のお二人をお迎えし、私たちの業界で起きているリアルを共有していただきました。開催概要

日 時:2024年7月10日(水)16:00-17:00(60分)

会 場:オンライン

対 象:JAAA会員社の人事(HR)/DE&I担当者

登壇者:

森永 貴彦氏(株式会社大広 未来開発局インキュベーションセンター /

株式会社LGBT総合研究所 代表取締役)

杉山 優 氏(株式会社電通コーポレートワン 人事オフィス DEIコンサルタント)ファシリテーター

半澤 絵里奈 氏(dentsu Japan / JAAA DE&I委員会委員)

登壇者

杉山 優 氏(電通コーポレートワン)

2010年に株式会社電通入社。プロモーション領域で幅広く従事。

2021年より社のDEIプロジェクト立ち上げに関与し、DEIオフィスメンバーとして現在に至る。

主に、グループ全体のDEIプログラムの企画運営やLGBTQ+関連などを担当。

杉山氏より視聴者へ

森永 貴彦 氏(大広 / LGBT総合研究所)

2011年に株式会社大広に入社。

2016年博報堂DYホールディングス内にLGBT総合研究所を設立。

企業研修やセミナー等多数の登壇を持ちながら、国内におけるジェンダーレス・マーケティングなどの先駆者として活躍。

著書に「LGBTを知る(日経文庫)」があり、メディアにも多数出演実績あり。

・カミングアウトについて

※留意点※

カミングアウトは、する人がいれば実態が可視化されますが、当事者一人ひとりの考え方や当事者を取り巻く環境、カミングアウトできるかできないか、したいかしたくないか、する必要があるかないかもそれぞれ異なります。

本セミナーおよび本記事はカミングアウトを推奨するのではなく、業界各社人事の皆さまへ当時者の方が日々の生活や職場の中でどういったストーリーを持っているかをお伝えすることを目的としていることをお含みおきください。

—職場(カミングアウトについて)

杉山)2年前、Facebookを使って公私とも近しい人にはカミングアウトした。職場ではカミングアウトを避けたいと思っていた過去がある※1。

森永)入社直後の同期の集まりで話したところ、翌日には会社中に広まっていた※2。

※1

杉山さんの場合、PCブラウザの検索履歴や画面共有時に現れる画面などからLGBTQ+当事者であることやLGBTQ+に興味を持っていることを悟られないように細心の注意を払っていたそうです。また、雑談で自分に話を振られたとき、他の人にパスを渡すことで、個人的なエピソードを話さなくていいような話術を身に着けていったと言います。

※2

このような事象を「アウティング」と呼びますが、本来は絶対にあってはならないものです。森永氏は自身のご状況を前向きに捉え、後にLGBT総合研究所を社内ベンチャー制度にて立ち上げるに至っておりますが、杉山さんや森永さんからそれぞれ、自身でも当事者なのかどうかを消化できていない方、キャリアパスへの影響や業務上のノイズになることも考えられるため、カミングアウトやアウティングを避けたいとする方もいらっしゃるというお話がありました。

—プライベート(カミングアウトについて)

杉山)Facebookを使って公私ともにカミングアウト※。

森永)大学時代から徐々に友人へカミングアウトし、コミュニティタウンの影響で聞かれたら言うようになった。

※杉山さんの場合、公私ともに近しい方々と最も多く繋がれているツールがFacebookだったため、そちらを使ってカミングアウトされています。情報公開することで元の状態には戻れなくなるため、否定的なコメントがきたり無視されるようなことがあるかもしれないと思うととても緊張したそうですが、反応は好意的なものが多く、嬉しかったそうです。

―親(カミングアウトについて)

杉山)ある日突然母から、LGBTQ+なのかと聞かれ、驚いたがそうなのだと答えた。父にも報告しておくと言われたが、自分から言いたいと伝えた。

森永)一番初めに父へ伝えたところ、「わからない世界だけど、困ったら相談してください」と手紙を貰った。母は宗教上受け入れることが難しいとわかっていたので話すことを避けていたが、母自身がネットで情報を見つけ、ショックを受けていた。その後、そのことには触れずに関係修復ができている。

―パーソナリティをオープンにすることについて

森永)少しずつ知識が拡がり、世の中の意識が変わってきているとは感じているが、カミングアウトしても偏見・誤解に晒されないという安心感までには至ってないと思っている。どうしても理解ができない人、誤解をしている人たちが一定数いると感じている。特に男性同性愛者の場合、メディアの影響もあり「オネエ言葉使うの?」「女装するの?」など、誤った認識も非常に多く、ともすれば、まだ今の日本社会の中には、「自分のことを狙わないで」「一緒にいたくない」のような心ない言葉を言ってくる方もいるので、知られない方が安全と考えている人たちが多いのが現状だと思う。

杉山)当事者の割合は、調査によると5~10%程度との結果が出ている。その結果にも関わらず、世の中では「存在しないもの」として扱われていると感じている。雑談の中でも異性愛が前提であり、「結婚する/しない」「今、彼氏いるの」のような発言があり、「あ、なんかこの場では、自分がいてはいけない存在なんだ」という感覚が強かった。カミングアウトするとその前後で世界線が変わるというのを当事者間ではよく言われているが、一度カミングアウトすると元のクローズドな世界には戻れないということもあり、相当な覚悟・決断が必要になる。職場に自分の居場所がなくなるかもしれない、キャリアが閉ざされるかもしれない、といった恐怖を考えると、カミングアウトできない気持ちはすごく強かった。最近は社会全体で様々なリテラシーが上がってきたため、LGBTQ+を揶揄するような言動・差別発言は徐々に減ってきているが、わずか5~10年前は日常的にLGBTQ+を揶揄するような言動・差別発言が溢れていたと感じている。「あの先輩、ゲイだから気をつけろよ」のように周囲が笑っているのを見聞きして、「やっぱりこういう扱われ方するんだなぁ」と思ってしまうこともあった。また、腫物扱いされるのも見てきていた。カミングアウトすることで、これまでの会社の中で構築してきた関係性が崩れてしまうのではないか、といった怖さはあると思う。信頼できると思っていた同期に、早い段階でカミングアウトすると、当時はまだLGBTQ+に関するリテラシーが社会的に低かったということもあり、「私はいいけど、まだみんなに話さない方が良いと思うよ」とアドバイスをもらうことも少なくなかった。私がこれ以上傷つかないように良かれと思ってやってくれているとは理解できる反面、現実を突きつけられる思いもした。一緒に戦ってはくれないのだな、という寂しさもあり、そのような経験を繰り返していくと、職場でのカミングアウトはハードルが相当高いなあ、と思うことが多かった。

―職場においてセクシュアルマイノリティであることの不都合や悩み

森永)クライアントとの飲み会で、クライアントにまでは伝えていないと、「女の子のお店どうですか?」のような話が当たり前のように出てくる。「うん。 ちょっと…」のような断り方をしてきましたが、断り方は難しく、悩むことも多かった。 クライアントにも伝えていれば、そのようなことは起きないかもしれないが、逆に言うと、クライアントがそれを嫌がる可能性もあるため、不安だった。

杉山)現在の日本においてもなお、ビジネスシーンは男性中心の社会。私は女性なので、想像でしかないが、男らしさで周りの仲間を固めていくと、その中に入れないゲイ当事者の方は多く存在すると思う。森永さんの話の中にあった「評価やキャリアを気にしてカミングアウトできない当事者もいる」といった話は、ないと信じたいが、やはり二次会等で女の子の店に一緒にいった結果、仲良くなり「それでこそ俺たちチームだよなあ」と男性同士の絆を深める“ホモソーシャル”な結束は、まだビジネスで残っている文化だと思う。昔はさらに多かったと思うが、自分がその輪の中に入れなかった時、チームメンバーから信頼されない・適切に評価されない、といった恐怖は想像できる。そのようなことで評価されないということはすごく虚しく、あってはならないと思う。また、これはゲイ当事者に限らず、マジョリティ男性中心の輪に入れない女性やその他マイノリティも同様で、同質性の高いホモソーシャル社会から抜け出すことが大事だ。

―会社の制度や仕組みに関して

森永)会社の制度・仕組みに関して、「まだうちの会社は早いなあ」や「議論をしていくのが…」や、「そんな段階にないから理解から始めなくては」という会社が多いのかと思うが、制度作りと理解を上げていくということは、同時に進めてほしいと思っている。基本的な知識を身につけた人が職場環境にいて、それが増えていくということは大前提だと思う。その中で、制度の話は後回しになりがちだが、制度があるからこそ安心できる当事者も実は多く存在している。

杉山)DE&Iには、障害者の方や外国籍の方といった様々なテーマがあると思うが、それと違いLGBTQ+の場合は、当事者の存在が見えづらいということが非常に大きなハードルとなる。ただ、森永さんの話のように、オープンにしていない当事者も、制度が導入されることは大変喜ばしいことだと思う。「制度導入の感謝を人事の方に伝えたいけど、伝えるにはカミングアウトが伴うので伝えられない」というもどかしさがカミングアウト前の私の経験としてある。このように思っている当事者は多く存在していると思うので、迷われている会社の方がいたら、制度改革は進めていただきたい。導入されると、その会社に対しての帰属意識が大きく上がると思う。制度導入はハードルが高いことだと理解しているが、同時にその会社や経営層からのメッセージとも捉えられるため、職場の心理的安全性が上がる。また、物理的に制度があることで、無関心層にもメッセージが届くため、一気に会社の空気が変わるきっかけにもなる。制度が未整備のままだと、例えば同居している同性のパートナーがいるという状況は、異性愛でいえば、男性と女性が結婚して生活している状態と何ら変わりない中、会社の制度上では、慶弔金といった金銭的なことや、パートナーが突然不慮の事故で亡くなってしまった際の特別休暇が一切ないといったことになる。職場でカミングアウトしていない場合は、誰にも言えなく、次の日から今までどおりに働かなければいけない現実を想像すると、やり切れない気持ちになるだろう。

森永氏よりメッセージ

性のあり方は目に見えないアイデンティティなので、どうしても後回しになりがちです。当事者の視点で言うと、他に重要なダイバーシティイシューがあることは理解しているので、我慢している当事者は多くいると思います。その目に見えないダイバーシティというところに向き合う会社になれば、恐らく多くの従業員が安心して働ける職場へとなっていくと思います。自分の会社には関係ない、そういう人たちは少ないからと思うのではなく、次の内定者のためにも、ぜひこのテーマにも向き合っていただきたいなと思います。

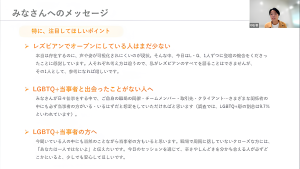

杉山氏よりメッセージ

今回のタイトルに込めた思いが皆さんに届くといいなと思っています。当事者の存在は本当に見えづらいだろうなと当事者の私でさえ思います。ですが、実際には多くいらっしゃるということが調査結果からもわかるので、いないものとして日々同僚に接していないかどうかや、広告の企画や実務の中で、当事者の存在がいない前提で進めていないかどうかということを、考えてほしいと思います。会社の制度利用でいうと、私はカミングアウトしてオープンにしているにも関わらず、まだ会社の制度利用申請をしていません。というのも、私自身、まだパートナーと自治体のパートナーシップ制度を利用していないため、まだ会社にも申請していないという状態ですが、いずれしたいなと思っています。このように、今は様々な事情で利用できないけれども、いずれは利用したいと思っている当事者が多く存在しているはず。数字として見える化しづらい領域ですが、数字だけではない潜在的なニーズというのは存在しているので、人事や経営層の方々は当事者からのニーズがないと諦めるのではなく、着実に制度改革を進めていただきたいと思います。

半澤氏よりメッセージ

電通ダイバーシティラボでは、自分が自認する性、好きになる性だと話しています。あとは自分をどう表現したいかということが3つ目にあります。これを掛け合わせて最終的に表現になっていくので、皆さんも、調べていただけたらと思います。